٦ حكايات عن الأدب العربي الحديث

كتابة سعود السويدا - كاتب ومترجم وناقد

يسرد لنا الكاتب والناقد سعود السويدا ٦ حكايات عن الأدب العربي الحديث، من خلال ورقته المثرية والتي شاركها مع مجتمع ثلوثين ضمن برنامج لقاء مع خبير في شهر أغسطس الماضي

تلخص ورقته المثرية أو تقف على الحقب الأدبية الحديثة في الشعر والنثر والرواية العربية، والمؤثرات المضمرة التي شكلتها، منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى جيلي الثمانينات والتسعينات محليا وما بعدهما

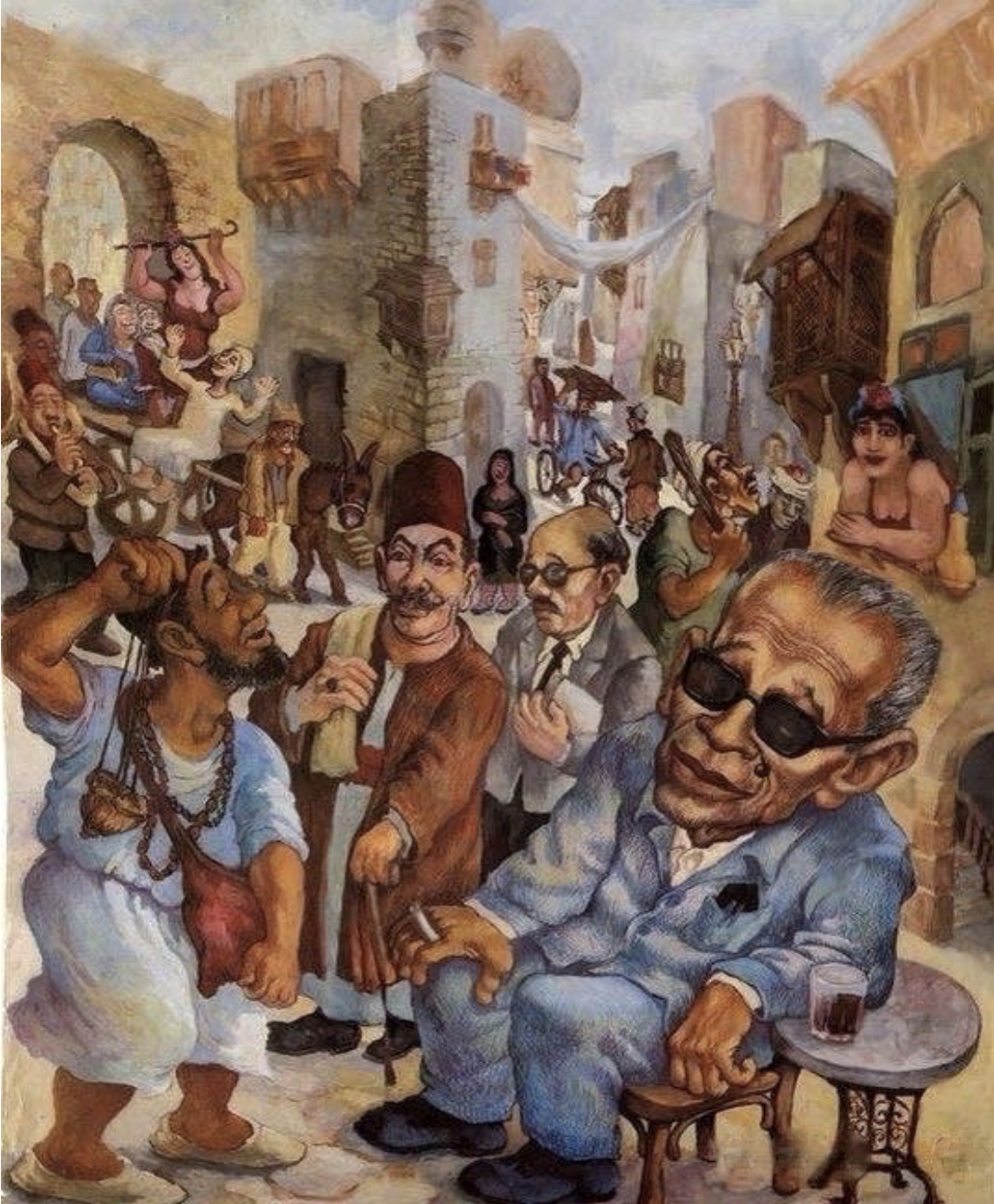

لوحة للفنان صلاح عناني بعنوان “عالم نجيب محفوظ” بمناسبة حصوله على جائزة نوبل عام ١٩٨٨م

(١)

بداية الحكاية.. حكاية البداية

أريد أن أحكي حكاية، أو سردية سريعة للأدب العربي الحديث، مع التركيز على الشعر وتحولاته، في النصف الأخير من القرن العشرين. أريد أن أتلمس بعض الجوانب المضمرة فيه، وأشكال الضواغط الضمنيّة التي كانت تحركه أو تؤثر فيه، أحيانا دون أن يشعر، وسأنتقل بعد مقدمة قصيرة عن الأدب العربي عموما، إلى المشهد الأدبي المحلي

لكن، هناك سياق لولادة الأدب العربي الحديث، يعود إلى منتصف أو أواخر القرن التاسع عشر، وهو متزامن إلى حد مع ما يسمى عصر النهضة. إذ بفعل صدمة الاحتكاك بالغرب (في بعض أشكالها كانت أقرب إلى التروما أو الرضّة النفسيّة)، نشأت أشكال أدبية جديدة كانت قد وصلت إلى مرحلة النضج في أوروبا، (كالرواية مثلا) فيما لم يجد الأدباء العرب آنذاك بين أيدي تراثهم الأدبي ما يسعفهم كثيرا في فهم هذه الأشكال الجديدة من التعبير، فحاولوا تكييفها، كمحاولة المصري محمد المويلحي (1906) إعادة الحياة لفن المقامة بتطعيمه بعناصر قصصية جديدة، وهكذا

كان الطريق أمام الشعراء، مختلفا إلى حد ما، ففي تراثهم الأدبي، ليس هناك ثروة هي مصدر اعتزاز قديم وعميق، مثل الشعر العربي، فلجأ أولئك الروّاد إلى الاستجابة بالعودة إلى جزالة وفصاحة الشعر العربي في أشكاله القديمة، وكان الرمز ربما الأشهر لتلك المرحلة هو محمود سامي البارودي وهو رجل دولة (تقلّد عدة وزارات أيام الخديوية) وشاعر يمتلك جزالة وبلاغة شعراء العصر العباسي الأبرز. بدا لأدباء ذلك الوقت أن هذا هو الجواب الأدبي الملائم للتحدي الحضاري الجديد، وهي استجابة تتوافق مع الاستجابة الفكرية التي صاغها الشيخ محمد عبده آنذاك، بتشخيص المشكلة باعتبارها مشكلة تخلّي أو نسيان، فبالعودة لجوهر الدين الصحيح، يجري تحديد مسار الحل، وهو العودة، العودة للجوهر الأصلي. وهذا بالضبط ما حاوله شعراء ذلك الجيل، العودة إلى الماضي الأدبي، أن يكتبوا مثل الأسلاف الأدبيين وأن يستعيدوا أصالتهم الأدبيّة (وقد شاعت تسمية تلك المرحلة بمرحلة الإحياء- والمقصود إحياء التراث الأدبي)، ويكون ذلك بمثابة استجابة أدبية للتحدي الذي مثله الغرب

سريعا، سيجد جيل لاحق، أن هذه الإجابة ليست كافية، إذ ماذا عن المواضيع. يصعب أن يكتب شاعر في ذلك الزمن عن مواضيع مثل الخيل والناقة والفروسية، إذ سيكون ذلك منفى زمني بالهرب للماضي بدل مواجهة الحداثة. وسيصلون إلى تسوية من نوع ما، هي التعبير عن مواضيع حديثة (ابنة زمنها) دون التخلي عن الجزالة والفصاحة والحمولة البلاغية القديمة، وسيكون أبطال هذه المرحلة أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، وخليل مطران وغيرهم

وستظهر في قصائد هؤلاء مواضيع جديدة من حياتهم المعاصرة، مثل الاختراعات التقنية، كالقطار، والصحافة والإذاعة وغيرها. وكانت تلك استجابة ذلك الجيل لسؤال الأدب، بشكله الشعري على الأقل، قبل أن يظهر جيل أحدث محتد ومحتج، ويحاول نسف الأرضية التي يقفون عليها. وبالطبع، كان لذلك الاحتجاج أبعاده السياسية وحتى الطبقيّة التي لا نحتاج الدخول فيها. لكن المثير للاهتمام، أنهم استعاروا الحجج الرومانتيكية (وهي حركة أدبية وفنية وفكرية ظهرت في الغرب في أواخر القرن الثامن عشر وامتدت تأثيراتها طيلة القرن التاسع عشر) وبالتحديد، الرومانتيكية في سياق الأدب الإنجليزي، لكي ينسفوا الأرضية التي يقف عليها أمثال شوقي وحافظ. فأعادوا تعريف الشعر، بأنه ليس وصفا ولا مواضيع ولا بلاغة بل إحساس في الجوهر، والشاعر الذي لا يعبر عن أحاسيسه فيما يكتب، لا يستحق هذا الاسم مهما كانت قدراته البلاغية وفصاحته. كما أكدوا على أهمية الوحدة العضوية للقصيدة، فهي ليست أبيات متناثرة، بل كيان أدبي واحد متصل مترابط، وهو أيضا مفهوم نقدي مستعار من النقد الرومانتيكي. كذلك رفضوا الشعر المناسباتي، إذ الشعر شعور وليس تلويحة اجتماعية، وبالطبع كان أبطال تلك المرحلة، هم المازني، وشكري والعقاد

في تلك الأثناء، كان أدباء ذوي موهبة قصصية، يحاولون استعارة أشكال التعبير الأدبي الجديدة، القصة والرواية، وحتى المسرحية، دون اللجوء لحلول متطرفة كالتي لجأ اليها المويلحي بمحاولة إعادة إحياء المقامات، بل باستعارة الأشكال الأدبية الغربية، والدفاع عن شرعية المحاولة (أي الدفاع ضد تهمة تقليد الغرب)، باستثمارها للتعبير عن واقع محلي.

وظهرت ما يعتبرها الكثير من مؤرخي الأدب العربي الرواية العربية الأولى وهي رواية "زينب" في 1914م، والتي كتبها محمد حسين هيكل أثناء دراسته في باريس.

ولا يخلو من دلالة كبيرة أنه اختار أن يوقعها باسم مستعار هو " فلاح مصري". وكان عنوانها الفرعي "مناظر وأخلاق ريفية". إذا كان الشكل مستعارا من الحداثة الأدبية الغربية. فالموضوع، هو محليّ صميم، وليس هناك مكان أقل تأثرا بالغرب والحداثة مثل الريف المصري آنذاك، واختيار فلاح مصري، ليكتبها، هو أشبه بالتحصينات المسبقة ضد فكرة تقليد الغرب. هي نوع من ضمان الأصالة

ويكاد يتفق النقاد على أهميتها التاريخية، وضعفها الفني. إذ تكمن أهميتها أنها مهدت لشكل السرد الحديث (الرواية) وشجعت أدباء لاحقين بمواهب أكبر وأدوات أنضج، للمغامرة أبعد في استكشاف ممكنات هذا الشكل الأدبي الجديد. من بينهم توفيق الحكيم ونجيب محفوظ مثلا

كان الشعر العربي آنذاك ينحاز بالكامل للحساسية الرومانتيكية، شكلا (من حيث أساليب التعبير) ومضمونا من حيث المواضيع. وصحيح أن المركز والمختبر الثقافي الأكبر آنذاك كانت هي القاهرة، إلا أن أصواتا شعرية أخرى كانت قد ظهرت وتحركت ضمن أفق مشابه، كشعراء الشام المقيمين أو المهاجرين، وبعض شعراء العراق، وحتى الحجاز. لكن أهم حركتين شعريتين ربما هما ابوللو المصرية ( وهي جماعة أسسها أحمد زكي أبو شادي، وضمت علي محمود طه وإبراهيم ناجي وشعراء من خارج مصر كأبي القاسم الشابي) وشعراء المهجر( جبران وإيليا أبو ماضي)، وانتقد العقاد (الذي كان قد تحرك من الهامش للمركز) كلا الاتجاهين بالطبع، لركاكته اللغوية أحيانا ولنعومة أحاسيسه المفرطة أحيانا أخرى

وإذا كان رفض العقاد لتلك التنويعات الشعرية حادّا فهو لم يكن جاهزا بالطبع لما يوشك أن يحدث مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، من ثورة شكلية عميقة في الشعر العربي، ولذلك لم يتردد حين قرأ قصائد صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي أن يحيلها إلى لجنة النثر، ويخرجها من جنس الشعر بالكامل

(٢)

الثورة الشكلية

حاول نقاد ومؤرخي الأدب العربي، تفسير ما حدث من تحول جذري في الشعر العربي بعد الحرب العالمية الثانية، وحاولوا أكثر فهم لِمَ بدأ ذلك في العراق تحديدا. وثار سجال طويل ومضجر (لعله لا يزال قائما) بين من كانت له الأولوية، بدر شاكر السياب أم نازك الملائكة. وتنوعت تفسيراتهم، بين عمق الاحتكاك بالأدب الغربي، وتحديدا التحولات الهائلة التي مر بها الشعر الغربي (تحديدا الإنجليزي) في مرحلة ما بين الحربين، وما بين تطرف المزاج العراقي، والمناخ السياسي الحاد هناك، وبين الهزّة التي حدثت في المجتمعات العربية وغيرت شكل المجتمع التقليدي بالكامل، وانعكاس ذلك على الشعر. ولعل من الطرافة أنهم أغفلوا سببا ربما لا يخلو من وجاهة، هو وجود الشاعر الجواهري في العراق والذي بدا بفحولته الشعرية كما لو كان المتنبي قد بعث من جديد. وعلى أي حال، الأرجح أن كل هذه الأسباب لها دور في ذلك التحول الذي لم يتوقف عند العراق بل أصبح ظاهرة في كل الجيل الأحدث من شعراء العربية آنذاك

وعلى أي حال، ما حدث هو أن ظهر جيل غيّر ليس في الأسلوب ولا المواضيع، ولا المجازات والمفردات الشعرية فحسب، بل غيّر قواعد اللعبة الشعرية ذاتها، وهي قواعد قائمة من عشرات القرون، وذلك بالتخلي عن القافية والإبقاء على الأوزان الشعرية فقط، وكان مفهوم "الصدق" قد أُخذ إلى نهايته المنطقية، إذ ما الداعي للالتزام بالقافية إذا كانت مجرد زينة شكلية تجبر الشاعر على قول ما لا يريد قوله؟

وما يجمعهم أنهم كانوا جيلا على اطلاع مباشر على الآداب الأجنبية (غالبا باللغة الإنجليزية)، وشاهدوا الأسس التقليدية التي بُنيت عليها مجتمعاتهم لقرون تتفكك أمامهم، وأصبحوا أكثر وعيا بالتقلبات الصاخبة التي تحيط بهم في سياق عالمي: انطلاق الحرب الباردة، صراع الأيديولوجيات، حركات التحرر من الاستعمار. وقد وصف المؤرخ الإنجليزي هوبسباوم القرن العشرين بعصر التطرفات. وكان أدباء وشعراء ذلك الجيل يشعرون بذلك بحدة، وينحازون لما يظنون أنه الدور الجديد للشعر والشاعر. وقد ولّدت تلك الحركة نقادها وجمهورها ومنصاتها الخاصة (مجلات أدبية تصدر عن العواصم و تتبنى الأشكال الأدبية الجديدة)، كمجلة شعر، مجلة الآداب، الخ" ودور نشر جديدة

وقد استمرت تلك الموجة الشعرية الكاسحة منذ أواخر الأربعينات وحتى منتصف الثمانينات، حين بدأت تخبو بعد أن صارت هي الشكل الشعري السائد، وإن لم يكن الوحيد. إذ تخللته محاولات أكثر جذرية ـ وإن ظلت على الهامش، تجرب أن تتخلى عن العدة الشعرية كلها، وبنفس الحجة، إذا كان المحك هو الصدق، لم لا يكون القانون الوحيد الذي يحكم الشاعر هو صدق أحاسيسه، ونبضات قلبه، واستعادة وعي براءة الطفولة وهي تتحسس الجمال؟ وظهرت تجارب الماغوط النثريّة بوعي طفولي حزين، وتجارب أنسي الحاج بوعي طفل غاضب. لكنها ظلت سياقا جانبيا على الأقل حتى الثمانينات، حين ظهرت تحديات أكثر جوهرية لما بدا أنه شكل شعري بدت تظهر عليه معالم الإنهاك الجمالي، والتي كان يعوّضها بمزيد من الصخب والتهييج الطربي

(٣)

أنبياء الظلام والكينونة المرهقة

ربما كان صوت الواعظ/ النبي العبراني يصرخ في قومه السادرين في غفلتهم، هو الصوت الشعري والأدبي الأبرز في الستينات والسبعينات

ما حدث كان مفارقة غريبة، دخل مليون يهودي لأرضهم الموعودة بمقابل أن يتم تهويد مائة مليون عربي. وأقول استطرادا، أن أزمة العبرانيين لم يكن حلها من داخلها، بل من تجاوزها كما حدث في المسيحية المبكرة. لكن هذا موضوع اخر

إذن، نجد هذا الصوت في أعمال عبد الرحمن منيف السردية المبكرة، (حين تركنا الجسر، النهايات، شرق المتوسط) وحيدر حيدر وحنّامينة، وتجده في قصائد عبد الوهاب البياتي وأمل دنقل وخليل حاوي كأمثلة

سأقدم اقتباسا لقصيدة شهيرة لخليل حاوي اعتذر عن طوله النسبي، لكن القصيدة نموذجية في التمثيل على معالم أساسية في شعر تلك المرحلة، مثل المجاز الرسالي، والرؤيا، والعلاقة بالجماهير أو الإحساس بالدور تجاههم

يقول خليل حاوي في قصيدة (اليعازر)

أنبت الصخر، ودعنا نحتمي بالصخر

من حمّى الدوار

سمّر اللحظة عمرا، سرمديا

جمّد الموج الذي يبصقنا

في جوف غول

أن تكن ربّ الفصول

وإذا صوت يقول

عبثا تلقي ستارا أرجوانيّا

على الرؤيا اللعينة

وبكت نفسي الحزينة

كنت ميتا باردا

يعبر أسواق المدينة

الجماهير التي يعلكها دولاب نار

من أنا حتى أردّ النار عنها والدوار

عمّق الحفرة يا حفّار

عمقها لقاع لا قرار

هكذا كان المجاز العبري الرسالي دائما قريبا في الأفق، والسبي البابلي (التوراتي) استبدل بالمنفى أو السجن. كل أديب من هؤلاء حوّل المنفى إلى طوبى خاصة

هذا الصوت الشعري، هو من وصفه الشاعر أحمد كتوعة "بأنبياء الظلام" فيما يشبه مانفستو شعري ضد مرحلة بأكملها في نص "ضد الشعر". لكن أحمد وإن بدأ بهم إلا أن نصه يذهب أبعد. وهذا أيضا موضوع آخر

ليس الانتباه للصوت الرسالي بالجديد، فقد استخدم هذا الوصف مدحا أو قدحا، لكن الأفق المجازي لتلك المرحلة كان أكثر انغماسا في ما يمكن أن نسميه "المجاز العبراني أو اليهودي". وبابل العاهرة (حسب الأدبيات التوراتية) سريعا تحولت إلى واشنطن أو نيويورك مرورا بروما القديمة ربما

والبطل القومي المنقَذ من التيه كان النبيّ موسى أو اليوشع متخفيا في زي صلاح الدين أحيانا أو "طائر الرعد". كما دعاه الشاعر الفلسطيني سميح القاسم

والتيه (وهو أيضا ذو دلالة توراتية) ثيمة مجازية مفضلة حتى أنها عنوان إحدى روايات عبد الرحمن منيف

استيقظ هذا الوعي الشقي إذا ولم يجد أثاثا مجازيا سوى ميراث العبرانيين. كتيبة من الوعاظ الغاضبين تجلد قومها بسياط من لغة محمّاة مصممة لتمنع الاستكانة لبابل وجبروتها ولذاتها وأوثانها الخليعة

ولأن التاريخ كثيرا ما يعيد نفسه - كما قال ماركس- ولكن كمهزلة، كثيرا ما أخذت تلك الصيحات اليائسة المرتدية جلابيب التراجيديا، كثيرا ما اتخذت شكلا مثيرا للسخرية. أوحياء (أسميهم أوحياء من الوحي) يتذوقون طعم الإلهام بشفاههم المشققة من عطش المعنى ويسمون مؤلفاتهم "الكتاب" بألف لام التعريف

أو يميل بهم مزاجهم الشخصي نحو مسيح مصلوب حيّ، يهتف بالحواريين أن يبتهجوا لاحتضاره الشعري الطويل

لم يكن ذلك حال جيل ما قبل الهزائم، فقد لبس أولئك عباءة شاعر القبيلة المهيّج والمحفّز والمصمم على الثأر، لكن جيل ما بعدها أي ما بعد الهزائم راح فيما أسميه متاهة المجاز العبراني

وليس ذلك امتدادا "للمسألة الشرقية“، فذلك جيل أسبق هو من اعتنى بها وحاول أن يعطيها الصوت الشعري. (حافظ، شوقي)

بل هو عودة لتاريخ دائري، ميتافيزيقي، تاريخ لاتاريخي، تاريخ مفرغ من زمنيته وهذه نقطة التقائهم، من حيث لا يعلمون، بالتيار المضاد، التيار السلفي، الذي هو أيضا كان يفصح عن مجازاته من نفس المنبع بتكتيكات مختلفة فقط. إذ الاستراتيجية واحدة، الأدب من أجل التغيير

(٤)

المنعطف النثري

أسميه منعطف فيما هو أشبه بالوقفة، برفضه للدوران، برفضه للرؤيا (التي تفترض طبعا نظرا للسماء وتلمسا للغيب) وبإغماضه مؤقتة. تعرف ما لا تريد فقط. وتكثر فيها اللاءات، والنفي كأداة لغوية مفضلة. ليست لاءات أمل دنقل الموجهة للجماعة، بل لاءات نفي وليست لاءات زجر. "ليس، لم، لا يدري، لم يكن، الخ". هي إقامة في النفي. توقف. وعلاج الأبدية الدائرية ليس سوى الثلاجة والأريكة وأثاث المنزل وتمسيح عضلات الفخذ قرب نافذة نصف مفتوحة وتأمل غيوم عابرة. وبهذا الأثاث الشعري المنزلي والشخصي والمؤقت والتصادفي، لم يعد معنى للغنائية أو الصراخ أو للطرب الطقسي. بل هي شئون يومية وتحويل لليوم إلى زمنية مطوقة. قليلة وتافهة لكنها "ممتلكة" على الأقل

والرأس مليء بالأثاث وتأمله يكفي حياة بأكملها، وهو ممتلك على الأقل. ما حدث يمكن مقارنته - إذ لا جديد في الأدب- بما حدث مع جيل الربع الأول من القرن العشرين في أوروبا. ما يحدث في رأس رجل عادي في يوم عادي كاف ليكون عالما بأكمله (فيرجينيا وولف، جيمس جويس) وما سمّي بتيّار الوعي، بعد أن فشلت الرومانتيكية في وعدها في الإمساك بالنجوم والمجرات، كان الذهاب للعالم الأصغر الذي فيه انطوى العالم الأكبر

لم يكن هذيانا - وإن تحول بعضه إلى كذلك- بل تمسكا بما بدا أنه لهذا الجيل، بما بدا أنه حقيقي أكثر من أي شيء آخر. وترك عباس بيضون الحشود لأنه تساءل "من أنا لأقف بين المنشدين؟" وتوقف عن متابعتهم

وتأمل منذر مصري الشاي وهو يغلي ببطء بسكينة شعرية (الشاي ليس بطيئا) فيما أصبح وسواسا لوديع سعادة أن يتأمل مكانا ليس هو فيه ويرسم تخوم غيابه الذاتي بافتتان لا ينتهي

هو أدب لا يريد أن يغير شيئا. هو أدب مايكرو وليس أدب ماكروكوزم. أدب جعل من ضعف الإبصار فضيلة

السجائر علمتني

أن أطيل النظر بوصتين

وأترك للوجوه غشاوتها

(٥)

المنعطف النثري المحلي

ليست صدفة أن تنتهي قصيدة الثمانينات المحلية التي استلهمت نماذجها من العواصم العربية، بيروت والقاهرة وبغداد ودمشق، ليست صدفة أن تنتهي بنهاية الثمانينات. وليس لكتاب عوض القرني، (الحداثة في ميزان الإسلام) ربما أكثر من دور شاهدة قبر

لكن ما له دور أكيد هو نهاية البديل. وهو بديل لم يكن مفهوما ولا مقروءا ولا مفكرا فيه، لكنه كان موجودا ويكفي وجوده لاستلهامه. وتهاوى بضجة ضخمة هذا البديل أن بانهيار الاتحاد السوفيتي (كنظام عالمي بديل للنظام الغربي الاستعماري) أو بانكشاف الفكرة البعثية القومية بعد غزو الكويت. ما حدث كان انسداد أفق جمالي كامل. ما حدث أن ينبوعا صغيرا التمّ حوله الأدباء الأكثر موهبة من جيلهم، والذين رفضوا أن يكونوا تكرارا لجيل رواد الحجاز أو رواد نجد، وجف ذلك الينبوع الذي على قُصْرِ عمره وتلوثه بمياه مسمّمة أحيانا، جف وانفض سامر الثمانينات، تاركين لنا، من أطلالهم، بعض أجمل إنتاجنا الأدبي

تتردد، بين بعض النقاد، (علي الشدوي مثلا وحسين بافقيه) فكرة محتجة مفادها أن الحداثة لم تحدث لدينا فكيف يكون لنا أدب حداثي. ويرون أن السبعينات والثمانينات نتاج أدب مستعار، أو في أحسن الأحوال أدب تمهيدي يتورطون في تسميته، ويحتفلون بالرواية التي بدأت منتصف التسعينات ولاتزال تعيش زخمها

يظنون أن الأدب هو نتاج واقع فقط، وما دام الواقع غير حداثي كيف له أن ينتج أدبا حداثيا. والحل هو في تجاهله أو رفضه. وينسون أن الأدب نتاج واقع ورفض له في الوقت ذاته. ونتاج حلم، ونتاج أفق يحسّ ولا يلمس. هو اطلاع من موقع لمخيلة أو من مخيلة لموقع وتمازج آفاق مسارب عديدة. ولم يكن أدب الثمانينات مكتفيا باستلهام أدب العواصم، بل أراد تحويله ليكون له، ليمتلكه. وكانت معاناته الدائمة هي كيف يفتحون أفقهم المحلي على أدب العواصم. ثم بعد ذلك على أدب العالم كله ويظلون قادرين على الوصول لصوتهم الخاص

وكان من أسئلة نقاد الثمانينات البليدة التي لا ينتهي تكرارها مثلا، لم لا نجد أثر الدلّة والعرضة والقهوة العربية، في ذلك الأدب لكي يمنحوه بطاقة العبور. ذلك أن النقاد ذاتهم كانوا متورطين بأدواتهم المعرفية التي حملوها مع شهاداتهم العليا من العواصم العربية والغربية، وكانوا يقولون مثلا، لماذا نجد خان الخليلي وحي الحسين في أدب نجيب محفوظ ولا نجد شارع العطايف في أدبنا أو شارع الخزان أو جدة البلد والرويس (سيجري علاج هذه المشكلة حرفيا في وقت لاحق)

وحاول النقاد الأكثر تسامحا، كالدكتور سعد البازعي، البحث عن القليل الذي يمكن أن يقال، لو من باب الاحتفاء والتشجيع، واختار الغذامي البنيوية التي شاكلت النزعة السلفية بلاتاريخيتها لتنتج هذه المصادفة السعيدة مئات الأوراق في النقد الأدبي الغذامي، الذي وجد في المشترك الأخلاقي المساواتي بين هدم الأضرحة و بين هدم المؤلف، جنته النقدية الخاصة. لا مقام للمؤلف ليتبرك به أحد أو يستجدي منه عونا على المعنى، معنى النص، ونسي أن السلطة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ونزْعها من الشاعر والمؤلف هو وضْعها بيد الناقد الذي سيمارسها على قُرّاءه. هذا ما جعل أسلوب الموعظة هو أسلوب الغذامي النقدي وليست حدّته النقدية، بل الحدة ذاتها هي ناتج جانبي للنقد الأخلاقي الغاضب. وتهديم النخب الذي يستهويه هو مثل تهديم الأوثان في تكرارية ابراهيمية لا تنتهي إلا لتبدأ. كانت حفلة صاخبة لرجل واحد

وفي حين جف النبع القصير لجيل الثمانينات تاركا وراءه القاص جارالله الحميد متأملًا في مشاكل الطين ومعاناة مطر عبد الرحمن ومباهجه (في أحزان عشبة برّية 1979)، و الشاعر عبد الله الصيخان ينشد هواجسه للصحراء والمطر ووجوه الغائبين في صحراء ترفض الذاكرة (هواجس في طقس الوطن 1985)، والشاعر محمد الثبيتي يتأمل وجوه الصغار في بيداء جاهلية (ديوان التضاريس 1987)

كان جيل أحدث مع بداية التسعينات يجرب يده في الأدب، وسريعا عرف أن النبع قد جف، وبحث مثل غيره عن منابع في العواصم، ووجد التململ الذي يشعر به كان قد شعر به أدباء عرب آخرون منذ عقد من الزمن على الأقل، وإن كانوا لم ينالوا بعد الاعتراف المؤسسي. فقرأ وديع سعادة وعباس بيضون اللبنانيين، وسركون بولص وصلاح فائق العراقيين، وشعر أن هناك ما يمكن أن يقال أدبيّا بعد عراء السبعينات والثمانينات التي لم تترك شجرة يستظل بها

أيمكن للأدب أن يكون شخصيا، يوميا، غير متعال، وغير عابر للأزمان؟ أيستحق هذا الأدب التضحية بالأبدية، بفكرة الخلود، بوحدة الجماعة، وبالطقس الطربي كله؟ أيستحق ما سنقوله هذه التضحيات؟ وإذ جاوب بنعم، ترك كل شيء وراءه وجاء. كان النموذج هو نموذج الصوفي غير المناضل. ليس نموذج الحلاج المناضل والشهيد، بل نموذج النفري الذي حول بكيمياء اللغة الصمت إلى أدب عظيم. كان المطلب الآن ليس التأثير بل الصدق، والهدف ليس الجمهور بل القارئ الفرد، وبدل الوعظ والصخب الطربي، غاص في مساءلة ضميره الداخلي

وكان هذا نموذجا أخلاقيا جديدا أو باراديم تحت رايته تحول كل شيء، وأولها فهمهم للشعر ودوره ومعناه وقيمته. هي إقامة في النفي وتوسيع لفساحة الشخصي وتخلِّ عن العبور واختيار للإقامة في اليومي. فهو ما تملكه وهو ما لا يمكن أن يزيّف أو يؤخذ منك. ومثل جماعة صوفية زاهدة ومتفرقة تبادلوا أشعارهم بينهم وتركوا المنابر باعتبارها توابيت وارتفعت قيمة الكتابة مقابل قيمة الصوت، والكتابة لغائب فيما الصوت لحضور

وسيجدون في بعض تنظيرات عواصم أوروبا هذه المرة شرعية ما، باريس بالذات وما بعد البنيويين. الصوت ذاته سلطة، والسلطة شرّ، والصدق أن لا تُملك ولا تملُك وأن تصغي ليومك وتعتني بشؤون ذاتك

وهنا لن تعود بحاجة إلى العواصم العربية وصخرة الروشة وخان الخليلي، وجبل قاسيون، لكي تزخرف بيتك الشعري بمنمنمات شامية أو مصرية. بل تكفي زهرة نيلوفر عالقة ببناية في شارع الوزير لكي يكتب عنه أحمد كتوعة عنها أو بساط متقطع الأطراف لكي يكتب عنه علي العمري، أو نبتة تقطر ندى بعد مطرة سريعة لكي يقولها إبراهيم الحسين شعريا

ووسط استطراف وانزعاج من أهل النقد الذين ما عرفوا كيف يقرأون الحدث ولا المنتج، جرى اتهامها بالتخلي عن التراث الأدبي العربي، وجرى اتهامها بكونها أدبا مترجما أو عجزا عن الوزن، وجرى رفضها من باب أن ليس دور الناقد أن يكون مأذونا لتزويج القصيدة بقراء لا تملكهم تلك القصيدة، كما قال الغذامي مرة

فيما كان كتاب النثر يشعرون بأنهم وضعوا أيديهم على ما هو جوهري في الشعر، حتى لو كان الثمن باهظا، والتهم التي كيلت لهم شديدة الشبه بما كيل للمتصوفة من أنهم جاهلين أو معاندين للشريعة (التراث الشعري الموزون هنا) أو أنهم يائسون تخلّو عن دورهم القومي. وتعامل شعراء النثر مع اختيارهم كعلامة على صدق الإيمان بالشعر وسط بحر من الإيمان الطقسي المزيف، وسواءا اختاروا عزلة زهدية أو تعاملوا مع المحيط الثقافي بأسلوب تهكمي ساخر أو خليط بين هذا وذاك، إلا أنهم دائما ما تركوا مسافة بينهم وبين الجمهور، إذ الجمهور بطبيعته منبريّ وطقسيّ، ويستسلم للغناء

وقد وجد هذا الشكل الأدبي رواجا غريبا ليس بين القراء بل بين الأجيال الأحدث من الكتاب وسمحت عتبته السهلة (إذ هو لا يضع أي شرط شكلي مثل اتقان الوزن أو حتى قراءة التراث الشعري)، سمحت بانتشاره الواسع بين محدودي الموهبة والعارين منها أحيانا وغدت وصفته السهلة أشبه بمنتج عولمي فارغ من المحتوى ومعتمد على التسويق والتغليف بالكامل إلى أن بدأ يشك كتاب الجيل الأول منه حتى في أن يكون للشعر جوهر من أساسه. وبدت تضحياتهم بالأبدية والطقسية والطربية تضحيات بلا معنى، وسيقود بعضهم ذلك إلى الصمت الكامل، أو القبول المتسامح مع فكرة نهاية الشعر كله ربما أو التخلص من فكرة واحدية الشعر إلى تعدديته وإلى القبول بأدواره القديمة كموحد للجماعة/ القبيلة وانتفاخ نرجسي، وسادية عاطفية غزلية

كما أشتبه أن لوسائل التواصل الجديدة، بتشجيعها للشذرات النثرية، أن ساهمت في تذويب حدود هذا الشكل الشعري كجنس أدبي

يقول تي اس اليوت، الشاعر والناقد الانجلو-امريكي من العشرينات، (وهو يحكي عن الكنيسة المسيحية) في عبارة لماحة أن الدين أحيانا يواجه مأزقا، إما أن ينتهي أو ينشق على نفسه، وحين ينشق فهو يعود ليضع تحصينات متينة ليس أقلها الوزن والقافية. وهو ما قد يفسر عودة بعض كتاب النثر أو ميل جيل ما بعد النثر إلى العودة للتحصينات الأدبية

(٦)

جيل ما بعد النثر

عاد جيل ما بعد النثر إذن إلى التحصينات القديمة، لما هو فاصل بين ماهو شعر وما هو غير شعر ولو شكليا. ولكن عودته ليست لجيل ما قبل النثر أو ما قبل التفعيلة. إذ صحيح أن العمودي يحظى بإقبال أكبر ربما من الجيل الأحدث، لكنه يضيف تنويعا جديدا. ما كان ليقبله جيل الستينات (جيل ما قبل التفعيلة) وهو قبوله المزج بين الفصيح والعامي مثلا

كانت العامية أيضا قد مضت في رحلتها الخاصة من جيل برنامج (من البادية) إلى جيل مجلات فواصل والمختلف، إلى جيل يمزج بين جماليتين. مساعد الرشيدي ونايف صقر مثلا

وهم بتحول لغتهم الشعرية إلى لغة قريبة من الفصحى وقريبة من العامية كأنما قدموا الحل للمشكلة التي وقف أمامها يائسا يوسف الخال وتخلى عن مشروعه ومجلته

ويوسف الخال شاعر لبناني أسس في أواخر الخمسينات (صحبة أدونيس) مجلة (شعر) والتي كان يفترض أن تكون صوتا للشعر الجديد، ولكنه توقف بعد فترة، وأعلن – هو على الأقل فرديّا - فشل المشروع، بسبب اصطدام التجربة بما أسماه "جدار اللغة

جيل ما بعد النثر - وعلى الأرجح لم يقرأ الخال ولا سمع عنه- عاد للعمودي وتسامح أو استثمر العامية التي ارتفعت الآن، وصار يطمح لشعر يؤالف بين لغة التراث ولغة الشارع. وطبعا تخلى عن تصوف النثريين وعاد يتماهى مع دور الشاعر القديم، كصوت للجماعة. لكن هذه جماعة أشمل، إذ هي تستحضر عمر بن ابي ربيعة ومساعد الرشيدي، وهي لغة مدن تباعد العهد بينها وبين بداوتها. وهو يرى نفسه معبرا عن هذا المرحلة. لن يرى نفسه شاعرا قوميا ولا شاعر قبيلة بل شاعر دولة ووطن. ليس صدفة أن يظهر مثل هذا الطموح الآن، ما بعد مرحلة القبيلة وما بعد مرحلة الأمة وما بعد مرحلة القومية

كما أن استثمار الميديا بأنواعها، للقيمة الترفيهية للشعر، من خلال برامج واسعة الانتشار كشاعر المليون، أو من خلال التطبيقات المرئية التي يوفرها اليوتيوب وغيره، أعادت القيمة الأدائية للشاعر، وليس للشعر فقط

ولن يجد طبعا هذا الجيل استلهاما من قصيدة النثر لا في صورتها الأولى - حيث كانت أشبه بلغة جماعة سرية - ولا في صورتها الثانية - حين أصبحت تشبه خواطر صفحات القراء في مجلات الثمانينات

لكنه سيرى نفسه امتدادا للأعشى وامرؤ القيس ومرورا براشد الخلاوي ووصولا لبدر بن عبد المحسن وفهد عافت

سينظر لجيل الحداثة (الثمانينات) وجيل النثر كمرحلة عماء أدبي بين جيل حمد الجاسر وعبد الله بن خميس وجيله. وستعود الأولوية للصوت وستضيف وسائل التواصل بأنواعها منصات ذهبية لهذا الاتجاه

وسيعود الشعر للناس والشاعر صوت الناس والغناء جوهر الشعر وكل ما اعتبره "جيل النثر" مخرجات من ملّة الشعر كلها

فيما كان جيل النثر يهجس داخل نفسه على الأقل بانتهاء فكرة الشعر، ربما امتصاصها داخل أجناس فنية أخرى معاصرة كالصورة والسينما والرواية حتى، يخرج جيل يعلن موتهم هم بل يكاد يعلن أنهم لم يوجدوا أصلا كي يموتوا. وأن الشعر عفيّ وحيّ ويضج بالإمكانات إذ يستعيد موقعه الرمزي في ثقافة كان هو دائما أنسها وأنيسها ومؤنسها

وستعود كتب تدريب العروض إلى الواجهة إذ عاد للشعر قواعد لا ينبغي تجاوزها، وكل تجديد هو في المضمون فقط لا غير، وكل تفوق هو في الأداء المسرحي أحيانا

وسيعود جدل كان يظن أنه دفن وانتهي منه في النصف الأول من القرن العشرين، حول الزحاف والعلل والبحور

سيصفق النقاد يديهم حسرة بالطبع إذ ما عاد هذا الشعر ينتظر رأيهم، بل يقيس نفسه بعدد النقرات على اليوتيوب، وينتهي دور نخبة أدبية ما فتئت مذ وجدت تبحث عن دور لها

لم يمت المؤلف كما ظن الغذامي والبنيويون بل الأرجح أنه مات الناقد

خاتمة

لم يكن هذا التأمل في تحولات الشعر والأدب تأريخًا للمراحل، ولا هو بحث في تجليات الأدب العربي أو المحلي، بل هو يحاول رسم خطاطة مجازية أو اسكتش تخطيطي لتحولات عاشها جيلي وما جاوره من أهل الأدب. هو ليس أيضا دفاعا عن اتجاه، إذ ما كان أمام جيل الثمانينات إلا ما فعل، وما كان أمام جيل التسعينات إلا ما فعل. وكلا الفترتين تركتا منتجا أدبيا رفيعا في بعض نماذجه، وستعاد قراءته مرارا في المستقبل كما أظن. التحولات التي كنا نظنها اختيارا إبداعيا صرفا وفعل حرية ذاتية هي أقل حرية بكثير مما نظن. ولكنها تحديات زمنية، الفشل في قراءة تاريخيتها هو الذي سيحكم على الأدب القادم بالفقر والضمور الإبداعي. ولن ينقذه التسويق ولا التغليف ولا نقرات الانترنت